Digitale Medien können ein Mittel zur Selbstinszenierung sein. Filter, Selfies, Avatare und Profilbilder beeinflussen, wie Kinder und Jugendliche sich selbst wahrnehmen und wie sie von anderen gesehen werden möchten. In Apps wie TikTok oder Instagram und in Spielen wie Roblox oder Minecraft erschaffen sie digitale Abbilder ihrer selbst – mal spielerisch, mal angepasst an Schönheitsideale, die auf diesen Plattformen zelebriert werden. Auch KI-basierte Anwendungen wie Lensa AI, Zepeto oder My AI ermöglichen es, ein „perfektes Ich“ zu generieren, das oft glatter, schlanker und strahlender ist als die Realität. Diese Bilder wirken nicht nur nach aussen, sondern auch nach innen. Sie beeinflussen das Selbstbild, formen Wünsche und setzen neue Vergleichsrahmen.

Diese Dynamiken lassen sich mit dem Modell der drei Wirklichkeiten nach Christian Doelker differenziert betrachten. Die physische Wirklichkeit umfasst das reale Selbst, also den Körper und das unveränderte Äussere. Die mentale Wirklichkeit beschreibt, was Menschen über sich selbst denken und empfinden, etwa den Wunsch, anders oder „perfekter“ zu sein. Die mediale Wirklichkeit entsteht durch Filter, digitale Abbilder und KI-generierte Bilder. Sie beeinflussen sowohl das Selbstbild als auch das soziale Feedback.

Je häufiger solche Darstellungen genutzt werden, desto fliessender werden die Grenzen zwischen diesen drei Wirklichkeitsebenen. Dabei stellt sich nicht nur die Frage „Wer bin ich online?“, sondern auch: „Was sagt meine digitale Darstellung über mich aus – und wie verändert sie mein Bild von mir selbst?“ Kinder und Jugendliche sollten die Möglichkeit haben, solche Medieninhalte zu reflektieren. Sie sollen erkennen, wie idealisierte Avatare, gefilterte Gesichter oder digitale Feedbackmechanismen ihre Wahrnehmung beeinflussen und lernen, diese kritisch zu hinterfragen. Denn digitale Selbstbilder sind mehr als technische Spielereien – sie sind Teil eines komplexen Wechselspiels zwischen Ausdruck, Erwartung und Identität.

Perspektiven im Überblick

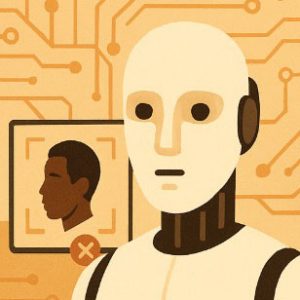

Filter und Avatare basieren auf algorithmischen Prozessen, die Gesichter erkennen, Merkmale verändern und Inhalte selektiv sichtbar machen. KI-Modelle und Plattformlogiken beeinflussen massgeblich, wie das digitale Ich entsteht und wahrgenommen wird.

Gesellschaftlich-

kulturelle Perspektive

Die digitale Selbstdarstellung hat Einfluss auf das Selbstbild von Kindern und Jugendlichen. Sie steht in engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Schönheitsnormen, Zugehörigkeit und medialen Rollenbildern.

Anwendungs-

bezogene Perspektive

Kinder gestalten Avatare, nutzen Filter und posten Inhalte, um sich auszudrücken und Feedback zu erhalten. Dabei geraten sie jedoch auch in Spannungsfelder wie Zugangsbeschränkungen, Datenschutzprobleme, Kostenfallen oder Mobbing durch Bildmanipulation.

WarmUp

Alex bearbeitet seine Selfies häufig mit Filtern auf dem Smartphone. Besonders beliebt ist der „Glow-Filter“, da er die Haut glättet und dem Bild einen besonderen Glanz verleiht. Auch Alex’ Avatar im Spiel Roblox hat auffällige Merkmale: leuchtende Augen, glatte Haut und stylische Kleidung. Ungefilterte Bilder wirken auf Alex oft weniger ansprechend. In den sozialen Medien erhalten die bearbeiteten Bilder deutlich mehr Likes. Manchmal stellt sich Alex die Frage:

„Kann ich so sein, wie mein digitales Ich?”

Diese Geschichte verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Wirklichkeiten: Die mediale Darstellung (Avatar oder Filter) beeinflusst die mentale Wirklichkeit (Selbstwahrnehmung), was wiederum Auswirkungen auf die physische Wirklichkeit (Stylingentscheidungen oder Schönheitsoperationen) haben kann.

Und wie ist das bei dir? Zeigt dein Profilbild auf Instagram, WhatsApp oder LinkedIn, wie du dich wirklich siehst, oder eher, wie du gesehen werden möchtest? Je häufiger solche Darstellungen genutzt werden, desto fliessender werden die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung. Dabei stellt sich nicht nur die Frage „Wie gebe ich mich online?“, sondern auch: „Was sagt meine digitale Darstellung über mich aus – und wie verändert sich mein Bild von mir selbst?“

Technologische

Perspektive

Digitale Filter, Bildbearbeitungs-Apps und KI-generierte Avatare beruhen auf algorithmischen Prozessen. Sie erkennen Gesichtsmerkmale, verändern Proportionen oder erzeugen fotorealistische Bilder auf Basis von Trainingsdaten. Tools wie Lensa AI oder Zepeto verarbeiten Bilddaten und werten diese nach plattforminternen Kriterien aus. Das führt zu einer verstärkten Reproduktion bestimmter Schönheitsideale. Diese Technologien erzeugen eine mediale Wirklichkeit, die von Nutzer:innen oft als attraktiver wahrgenommen wird als die physische Wirklichkeit. Die automatisierte Vorauswahl und Filterung durch Plattformlogiken beeinflussen zudem, welche Darstellungen sichtbar werden und belohnt werden. Dies verändert die mentale Wirklichkeit: Kinder und Jugendliche vergleichen sich zunehmend mit idealisierten, KI-optimierten Bildern. Diese technologischen Entwicklungen werfen zentrale Fragen auf: Wie genau funktionieren Filtertechnologien und bildgenerierende KI? Welche technischen Prinzipien liegen Avataren und Bildmanipulation zugrunde? Inwiefern entscheiden Algorithmen darüber, welche medialen Inhalte sichtbar werden? Diese Fragen sind entscheidend, um zu verstehen, wie tiefgreifend Technologie die Wahrnehmung von Selbstbildern in der medialen Wirklichkeit beeinflussen kann.

Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive

Digitale Selbstdarstellung ist mehr als nur ein technischer Akt: Sie ist auch Ausdruck gesellschaftlicher Erwartungen, kultureller Schönheitsnormen und sozialer Zugehörigkeit. Influencer:innen, Vorbilder:innen und Gleichaltrige beeinflussen, was als attraktiv gilt. Likes, Kommentare und Shares wirken wie ein sozialer Spiegel und formen die mentale Wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen.

Die mediale Wirklichkeit, in der sich digitale Avatare und Selfies bewegen, verstärkt stereotype Rollenbilder. Wer aus der Norm fällt, wird oft weniger beachtet oder sogar diskriminiert. Gleichzeitig nutzen Kinder diese Plattformen, um sich auszudrücken – ein Spannungsfeld zwischen Anpassung und Authentizität entsteht.

Dabei stellen sich Fragen danach, welche Schönheitsideale auf den Plattformen dominieren, wie digitale Rückmeldungen das Selbstbild beeinflussen und wie und warum eine stärkere Vielfalt in medialen Darstellungen gefördert werden kann und sollte. Die Auseinandersetzung mit diesen Aspekten hilft Kindern und Jugendlichen, ein kritisches Bewusstsein gegenüber gesellschaftlich vermittelten Bildern zu entwickeln.

Anwendungsbezogene Perspektive

Kinder und Jugendliche gestalten ihre mediale Identität aktiv mit. Sie erstellen Avatare, posten Inhalte oder bearbeiten Bilder. Dabei nutzen sie Apps wie Bitmoji, Pixton, Zepeto oder Lensa AI. Diese Anwendungen bieten Gestaltungsräume, unterliegen jedoch auch Einschränkungen durch Paywalls, Datenschutzprobleme oder gesellschaftliche Normen.

In der physischen Wirklichkeit kann dies bedeuten, dass reale Merkmale verborgen oder verändert werden. Die mentale Wirklichkeit wird durch Rückmeldungen in den sozialen Medien geprägt. Anerkennung oder Kritik haben unmittelbare Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Die mediale Wirklichkeit wird dabei zur Bühne für Ausdruck und Inszenierung, aber auch zur Projektionsfläche für Ideale und Erwartungen.

In der pädagogischen Auseinandersetzung sind daher Fragen von Bedeutung wie: In welcher Weise nutzen Kinder digitale Tools zur Selbstdarstellung? Welche Herausforderungen und Risiken ergeben sich daraus für ihre physische, mediale und mentale Wirklichkeit? Und wie können Lernräume gestaltet werden, die einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit medialen Selbstbildern fördern?

Gesamtblick

Das Phänomen der maschinengenerierten Schönheitsideale zeigt: Digitale Selbstdarstellung ist kein oberflächlicher Trend, sondern ein komplexes Wechselspiel zwischen Technologie, Gesellschaft und Identität. Kinder bewegen sich in drei Wirklichkeiten – real, medial und mental –, die zunehmend ineinandergreifen. Eine zeitgemässe Medienbildung muss diese Zusammenhänge sichtbar machen, um Kinder dazu zu befähigen, sich bewusst und kritisch in digitalen Räumen zu bewegen.

BY Konsortium MIA21

Dieser Beitrag ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).

Praxis und Unterricht

Dagstuhl-Dreieck

Wir leben in einer digital geprägten Gesellschaft, in der Kultur der Digitalität (Stalder), was Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt …

Hello Ruby – Programmier dir deine Welt

Thema: Computational Thinking (Grundkonzepte des Programmierens)

Herausgeber: Bananenblau

Stufe: Zyklus 1

Das Buch von Linda Liukas führt auf spielerische und …

Lebenswelt: Funktionen von Medien für Kinder und Jugendliche

Die Mediennutzung von Jugendlichen (wie auch Erwachsenen) erfolgt grundsätzlich aus vier verschiedenen Gründen (vgl. Süss et al., 2018, S. 37ff.):

…Informatik Biber:

Ausgewählte Graph Biber Karten

Thema: Algorithmen, Graphen

Herausgeber: Informatik Biber Schweiz

Stufe: Zyklus 2

Die Informatik Biber Materialien stehen jeweils thematisch zur Verfügung und …

Bilderbuch zu Künstlicher Intelligenz

Thema: Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz

Herausgeber: Bananenblau

Stufe: Zyklus 1

Das Buch von Linda Liukas führt Kinder in das …

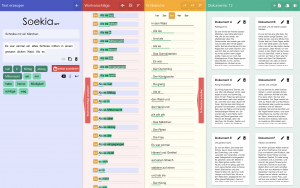

SoekiaGPT

Thema: Sprachmodelle und künstliche Intelligenz

Herausgeber: Michael Hielscher und Werner Hartmann

Stufe: Zyklus 3

SoekiaGPT ist ein leistungsstarkes und vielseitiges …

Weiterführende Phänomene und Konzepte

Over-Tourism durch soziale Medien

Soziale Medien verwandeln versteckte Geheimtipps in überlaufene Hotspots. Virale Posts bekannter Influencer*innen können dazu führen, dass nicht nur bekannte Tourismusorte …

Algorithmischer und racial Bias

Bias, zu Deutsch Verzerrung oder Vorurteil. Wenn ein Algorithmus oder eine KI verzerrt arbeitet, bedeutet das: Er behandelt bestimmte Gruppen …

Wikipedia – Anatomie eines fragilen Phänomens

Ob zur Unterrichtsvorbereitung, bei Rechercheaufgaben oder zur schnellen Klärung von Fakten bei Uneinigkeiten – Wikipedia hat sich als fester Bestandteil …

TikTok – Mehr als nur Tanz und Trends

Auf TikTok wird getanzt, gesprochen, gelacht – und manchmal auch diskutiert. Die App ist für viele Jugendliche längst mehr als …

Digital Health

Wearables, also tragbare Technologien wie Fitness-Tracker oder Smartwatches, erlauben es uns, unsere Gesundheit, Fitness oder unseren Schlaf kontinuierlich zu überwachen …

Online-Bewerbungen

Online-Bewerbungen bieten eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zu traditionellen Bewerbungsverfahren auf Papier. Bewerbungen sind von überall aus möglich, die …