Das Schauen, Teilen, Liken und Produzieren von Videos ist fester Bestandteil unserer digitalen Kultur geworden. Als Treiber dieses Trends gelten zum einen das Smartphone als wichtigstes digitales Endgerät und zum anderen die sozialen Medien. Die neuen Seh-, und Konsumgewohnheiten verändern auch die Videos in ihrer Machart. Sie sind kürzer, persönlicher und spontaner geworden und seit einigen Jahren erobert das Hochformat die Bildschirme.

Hochformatvideos sind ein weiterer Evolutionsschritt in der mehr als hundertjährigen Geschichte des bewegten Bildes. Um das Phänomen zu verstehen und produktiv nutzen zu können, lohnt es sich, einen Blick auf die technologischen und filmgeschichtlichen Entwicklungen des Bildformats in Filmen und Videos zu werfen.

Perspektiven im Überblick

Je nachdem, wie wir unser Smartphone halten, wird der Bildschirm automatisch auf Hoch- oder Querformat umgestellt. Dafür verantwortlich ist der integrierte Gyroskop-Sensor, der Änderungen der Ausrichtung des Geräts erkennt.

Gesellschaftlich-

kulturelle Perspektive

Digitale Endgeräte bestimmen zunehmend, wie wir audiovisuelle Inhalte aufnehmen. Die technische Möglichkeit, mit dem Smartphone auch «gekippte» Videos zu produzieren und darzustellen, beeinflusst, wie wir filmische Geschichten erzählen und wahrnehmen.

Anwendungs-

bezogene Perspektive

Hochformatvideos können bewusst gestaltet und genutzt werden, wobei es vorteilhaft ist, die Bildrotation des Smartphones manuell ein- und auszuschalten. Zusätzlich ermöglicht die «Generative Fill»-Technologie, hochformatige Bilder mithilfe von KI zu Querformaten zu erweitern.

Warm-up

Technologische

Perspektive

Die automatische Bildrotation auf Smartphones wird durch einen integrierten Sensor ermöglicht, der als Gyroskop bezeichnet wird. Dieser Sensor erkennt Änderungen in der Ausrichtung oder Rotation des Geräts auf der X-, Y- und Z-Achse. Stark vereinfacht ist ein Gyroskop-Sensor ein mikro-elektro-mechanisches Bauteil. Darin befindet sich eine winzige, in alle Richtungen bewegliche Masse, die in einem Rahmen aufgehängt ist. Die Bewegung der Masse wird in elektrische Signale umgewandelt. Das Betriebssystem interpretiert diese Signale und passt die Ausrichtung des Bildschirms entsprechend an.

Neben dem Gyroskop können auch andere Sensoren, wie der Beschleunigungssensor, dazu beitragen, die Ausrichtung des Bildschirms zu erkennen und anzupassen. Die Kombination von Gyroskop- und Beschleunigungssensor ermöglicht eine präzise Erfassung der Bewegungen und Ausrichtungsänderungen des Smartphones.

Bei der Nutzung zahlreicher Apps wird auf die Daten dieser Sensoren zurückgegriffen, beispielsweise bei der Steuerung von Spielen (Stichwort: Augmented Reality) oder zur Navigation auf Karten.

Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive

Das Bildformat oder Seitenverhältnis ist eines der grundlegenden Gestaltungselemente von Filmen und Videos. Erst durch die Rahmung entsteht ein Bild. Der Rahmen legt fest, was sichtbar und unsichtbar ist.

Die Proportionen des Filmbildes haben sich im Laufe der Film- und Fernsehgeschichte immer wieder verändert. Vom Beginn der Stummfilmära bis in die 1950er-Jahre entsprach das Bildformat etwa dem Verhältnis 4:3 und ist vergleichbar mit der Guckkastenbühne eines Theaters. 1932 wurde dieses Format von der «Academy of Motion Picture Arts and Sciences» zum Standard erhoben und mit der Bezeichnung «Academy ratio» versehen.

Mit der aufkommenden Konkurrenz des Fernsehens, war die Filmindustrie gezwungen, das Publikum mit technischen Innovationen zurück in die Kinosäle zu locken. Dazu gehörten etwa der Stereoton und eine Vielzahl von Breitbildverfahren. Das bekannteste heisst «Cinemascope» und hat ein Seitenverhältnis von 21:9.

Die neuen extrabreiten Bildformate ermöglichten neue Erzählungen. Von den weiten Landschaften des «Wilden Westens» bis zu den unendlichen Weiten des Weltalls nutzten die Filmemacher die künstlerische Wirkung des Cinemascope-Formats.

Allerdings waren nicht alle von Beginn weg vom neuen Bildformat begeistert. So kritisierte der Regisseur William Wyler, dass man das Bild nicht gut ausfüllen könne, denn entweder habe man eine Menge leeren Raum oder zwei Personen, die sich unterhielten und eine Schar Unbeteiligter um sie herum. Das Auge wandere nur aus Neugier. Mit seinem Monumentalfilm «Ben Hur» bewies er dann allerdings das Gegenteil.

Stanley Kubrick entwickelte bei seinem Science-Fiction-Klassiker «2001: A Space Odyssey» detaillierte Vorstellungen, wie das Leben in künstlicher Schwerkraft visuell dargestellt werden kann. Das breite Bildformat ermöglichte es Kubrick, das Publikum tief in diese filmische Erfahrung eintauchen zu lassen.

Stanley Kubrick. Bildformat 21:10 (Standbild, gekippt)

Bis vor ein paar Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass sich das Breitbildformat wieder zurückentwickelt, geschweige denn, um 90 Grad kippen könnte.

Wiederum waren es technische Innovationen, welche die Seh-, und Konsumgewohnheiten von Filmen grundlegend veränderten. Mit dem Smartphone hatte man plötzlich das Kino und die Videokamera in der Hosentasche.

Smartphones sind mit einem sogenannten Gyroskop-Sensor ausgestattet, der je nach Ausrichtung des Geräts den Bildschirm automatisch auf Hoch- oder Querformat umgestellt. Zudem ist die natürliche Position, in der ein Smartphone gehalten wird, vertikal. Dies fördert das Aufnehmen und Wiedergeben von vertikalen Videos.

Mit der zunehmenden Verbreitung von vertikalen Videos wird die Konvention des horizontalen Bildformats herausgefordert. Dies führt zu leidenschaftlichen Debatten über die Vor- und Nachteile des Hochformats: Die Kritik stützt sich auf menschliche Sehgewohnheiten und sogar auf die Physiognomie. Menschen richten ihren Blick eher horizontal als vertikal aus, und die Augen sind nun mal nebeneinander und nicht übereinander angeordnet.

Dagegen wird argumentiert, dass die vertikale Ausrichtung neue Kompositions- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet und zu einer frischen und innovativen visuellen Darstellung führt. Vertikale Videos schaffen eine intime und persönliche Atmosphäre, die perfekt für die Nutzung auf Smartphones geeignet ist. Dies ermöglicht eine direktere Interaktion mit den Zuschauer:innen. Damit passen sich die oben beschriebenen Sehgewohnheiten der Technologie und den Nutzer:innen an: Hoch ist das neue Quer.

Letztlich hängt die Wahl des Filmformats davon ab, welche Geschichte für die angestrebte Zielgruppe erzählt werden soll. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Plattformen und Publikumsgewohnheiten sind hierbei von entscheidender Bedeutung.

Anwendungsbezogene Perspektive

Hochformatvideos scheinen sich nach und nach vom modischen Tiktok-Format zu emanzipieren und entwickeln sich zu einer ernst zu nehmenden Gestaltungsform. Die Filmemacherin und Video-Trainerin Judith Steiner bringt es auf den Punkt: «Früher verbot ich das Hochformat, später warnte ich davor. Heute nehme ich selbst viele Videos im Hochformat auf.»

Es gibt einige anwendungsorientierte Zugänge zum Phänomen Hochformatvideos mit dem Smartphone oder Computer, aber auch «unplugged». Zunächst kann das eigene Smartphones erkundet werden, etwa indem die Bildrotation ein- und ausgeschaltet wird und diejenigen Apps identifiziert und erprobt werden, die auf den Gyroskop-Sensor zugreifen.

Das Zeichnen von Storyboards, die Porträtfotografie oder die Produktion von kurzen Videos eröffnen gestalterische Zugänge zum Thema Hochformat. Hier gilt es zu klären und zu reflektieren, welche Inhalte und Botschaften sich besonders gut für dieses Format eigenen. Eine weitere Anwendung ist der «Generative Fill». Hier können mittels künstlicher Intelligenz Hochformatbilder zum Querformat ergänzt werden.

Gesamtblick

Hochformatvideos haben sich dank Smartphones und sozialen Medien zu einem festen Bestandteil der digitalen Kultur entwickelt.

Technologisch ermöglicht der Gyroskop-Sensor in Smartphones die automatische Anpassung des Bildschirms an die Ausrichtung des Geräts, was die Produktion und Darstellung von Hochformatvideos unterstützt.

Gesellschaftlich-kulturell spiegeln diese Videos veränderte Seh- und Nutzungsgewohnheiten wider und bieten neue Gestaltungsmöglichkeiten, die besonders auf mobilen Geräten zur Geltung kommen.

Anwendungsorientiert bieten sie vielfältige kreative Ansätze, von der Produktion eigener Hochformatvideos bis hin zur KI-unterstützten Erweiterung von Bildformaten.

Die Betrachtung des Phänomens «Hochformatvideos» unter verschiedenen Blickwinkeln zeigt: Technische Entwicklungen haben seit jeher unsere Sehgewohnheiten geformt und zu neuen gestalterischen Möglichkeiten geführt.

BY Konsortium MIA21

Dieser Beitrag ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).

Praxis und Unterricht

Dagstuhl-Dreieck

Wir leben in einer digital geprägten Gesellschaft, in der Kultur der Digitalität (Stalder), was Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt …

Bilderbuch zu Künstlicher Intelligenz

Thema: Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz

Herausgeber: Bananenblau

Stufe: Zyklus 1

Das Buch von Linda Liukas führt Kinder in das …

SoekiaGPT

Thema: Sprachmodelle und künstliche Intelligenz

Herausgeber: Michael Hielscher und Werner Hartmann

Stufe: Zyklus 3

SoekiaGPT ist ein leistungsstarkes und vielseitiges …

Weiterführende Phänomene und Konzepte

Over-Tourism durch soziale Medien

Soziale Medien verwandeln versteckte Geheimtipps in überlaufene Hotspots. Virale Posts bekannter Influencer*innen können dazu führen, dass nicht nur bekannte Tourismusorte …

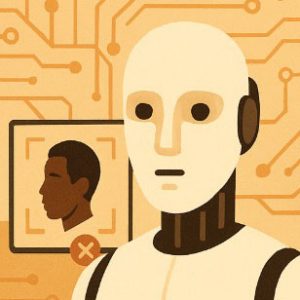

Algorithmischer und racial Bias

Bias, zu Deutsch Verzerrung oder Vorurteil. Wenn ein Algorithmus oder eine KI verzerrt arbeitet, bedeutet das: Er behandelt bestimmte Gruppen …

Wikipedia – Anatomie eines fragilen Phänomens

Ob zur Unterrichtsvorbereitung, bei Rechercheaufgaben oder zur schnellen Klärung von Fakten bei Uneinigkeiten – Wikipedia hat sich als fester Bestandteil …

TikTok – Mehr als nur Tanz und Trends

Auf TikTok wird getanzt, gesprochen, gelacht – und manchmal auch diskutiert. Die App ist für viele Jugendliche längst mehr als …

Maschinengenerierte Schönheitsideale

Digitale Medien können ein Mittel zur Selbstinszenierung sein. Filter, Selfies, Avatare und Profilbilder beeinflussen, wie Kinder und Jugendliche sich selbst …

Digital Health

Wearables, also tragbare Technologien wie Fitness-Tracker oder Smartwatches, erlauben es uns, unsere Gesundheit, Fitness oder unseren Schlaf kontinuierlich zu überwachen …